矯正治療は患者さんそれぞれのお口の状態に合わせた診断が必要です。そのためには事前にしっかりとした診査を行う必要があります。

■ レントゲン写真1(パノラマ) |

このレントゲンから歯の数を診断します。もともとない歯(先天性欠如)や余分な歯(過剰歯)がないかをチェックします。このような歯があると正しい位置に歯が出てこられない原因になります。この写真では丸のところに永久歯がありません。また子供の場合は歯の萌出状況もチェックします。 このレントゲンから歯の数を診断します。もともとない歯(先天性欠如)や余分な歯(過剰歯)がないかをチェックします。このような歯があると正しい位置に歯が出てこられない原因になります。この写真では丸のところに永久歯がありません。また子供の場合は歯の萌出状況もチェックします。 |

■ レントゲン写真2(側貌セファロ) |

顎の位置関係を診断します。たとえばこの写真のように前歯が反対に噛んでいる人であれば、その原因が頭の位置に対して下あごが前に位置していることによるものか、上あごが後ろに位置しているからなのか、上下の顎の位置には問題がなくて上下の歯の傾きが悪いことによるものかを診断するのです。 顎の位置関係を診断します。たとえばこの写真のように前歯が反対に噛んでいる人であれば、その原因が頭の位置に対して下あごが前に位置していることによるものか、上あごが後ろに位置しているからなのか、上下の顎の位置には問題がなくて上下の歯の傾きが悪いことによるものかを診断するのです。 |

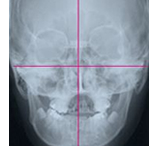

■ レントゲン写真3(正貌セファロ) |

顎の左右の対称性を診断します。たとえば上下の歯の正中がずれている原因は4つあります。 顎の左右の対称性を診断します。たとえば上下の歯の正中がずれている原因は4つあります。 【1】歯の位置的な問題でずれている場合 【2】下あごや上あごの骨が変形している場合 【3】下あごが噛んでくる動作の中で、歯が不正な位置にあることによってずれている場合 【4】左右の顎の関節レベルでずれている(片側の関節の吸収や変形)場合です。正貌の写真からは2の骨格的な変形が存在するかを診断します。この患者さんは下あごが変形しているのがわかります。 |

■ レントゲン写真4(ハンドリスト) |

骨年齢(骨の成熟度)を診断します。女の子で12才、男の子で14才に思春期成長のスパートが来るといわれております。同じ歳でも大きい子や小さい子がいるように、子供の成長は個人差があります。そのため骨の成熟度を見ることにより成長のスパート時期をみるのです。実際の年齢よりも骨年齢が若い子もいれば進んでいる子もいます。成長が残されていて成長によって骨格が悪くなるようであれば、(たとえば反対咬合で下あごが前に成長してくる場合)治療は成長が終わるまで待たなければなりません。 骨年齢(骨の成熟度)を診断します。女の子で12才、男の子で14才に思春期成長のスパートが来るといわれております。同じ歳でも大きい子や小さい子がいるように、子供の成長は個人差があります。そのため骨の成熟度を見ることにより成長のスパート時期をみるのです。実際の年齢よりも骨年齢が若い子もいれば進んでいる子もいます。成長が残されていて成長によって骨格が悪くなるようであれば、(たとえば反対咬合で下あごが前に成長してくる場合)治療は成長が終わるまで待たなければなりません。 |

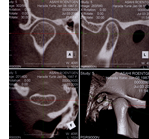

■ CT写真(顎関節) |

矯正治療の目標の一つに機能的な咬み合わせと顎関節があります。このかみ合わせの基となる部分が顎関節です。この顎関節の正確な状態を把握するために最新の歯科用CT撮影装置を使って、顎関節を撮影いたします。 矯正治療の目標の一つに機能的な咬み合わせと顎関節があります。このかみ合わせの基となる部分が顎関節です。この顎関節の正確な状態を把握するために最新の歯科用CT撮影装置を使って、顎関節を撮影いたします。 |

■ 歯の模型 |

上下の歯列の型を採ることによって歯の模型を作ります。この模型を咬合器に付着することによって、患者さんの顎の動きを忠実に再現することができます。この咬合器に付着された模型を使うことによって歯の位置や顎の大きさ、顎の関節の動きなどを診断します。 ●口腔内診査 ●問診 以上の資料や診査したことから、歯並びが悪いことの原因がどこにあるのかを診断していきます。装置をつければ歯は動きますが、原因が排除できていなければ歯は必ず元の位置に戻って(後戻り)しまいます。これらの資料は矯正治療の方針を決定する上で最低限必要なものと考えております。 |

歯を抜くのか抜かないのかという基準は?

患者さんの立場からすれば、抜かないで治してほしいと思うのは当然だと思います。でも考えてみてください…

患者さんの立場からすれば、抜かないで治してほしいと思うのは当然だと思います。でも考えてみてください…

たとえばここに8人がけの椅子があったとします。10人座ろうとすれば二人はひざの上に座らなければなりません。きれいに座らせようとしたら、もっと幅の広い椅子を持ってくるか、二人どいてもらうしかありません。 幅の広い椅子を持ってくる、顎で考えれば顎の幅を横や前に拡大する。

これが歯を抜かないで治す方法ですが、拡大にも限界があります。横に広げすぎれば頬側の歯肉が下がってしまったり(歯肉退縮)前に広げすぎれば口元が出っ歯になったりします。歯並びはきれいになったが口元が出てしまった。これは専門医としては避けたい状況です。口元も含めた審美的な改善は、咀嚼機能の回復の次に重要な要素だと思っております。そのような時は歯を間引くことによって、そのスペースを利用してほどく方法がとられます。これが抜いて治す方法です。その他上あごが前にずれていたり(上顎前突)、下あごが前にずれている場合(下顎前突)、歯の移動でそのようなずれを治すことが可能であれば、前歯を中に入れるため歯を抜くという方法がとられます。

手術を併用する場合の基準は?

たとえば上あごに対して下あごが大きいことによって前歯が反対に咬んでいたり、または下あごが小さい(後ろにずれていて)ことにより出っ歯になっていたり、また顔を前から見て下あごが上あごに対して左右にずれていたりといった、顎の骨の大きさや位置的なずれが伴う時は、歯の位置の改善のみでは咬み合わせが作れないので手術を併用します。手術は全身麻酔で、口腔外科医(大学病院)と連携して行います。

矯正治療は患者さんによっては長期に及ぶ場合もあります。それゆえに担当歯科医師との信頼関係が重要です。私たちは上記のような治療方法で対処し、長く健康的な口元を維持してほしいと思っています。